Las palabras y las cosas Por Miguel Russo  Impresiones de una entrevista donde Gorriarán Merlo, apenas recuperada su libertad, dijo hablar de todo.

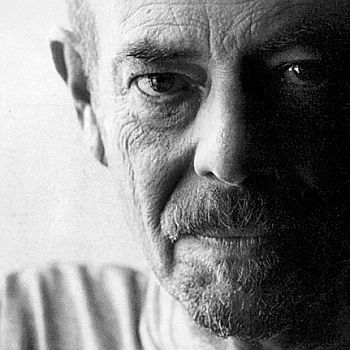

El 9 de junio de 2003, Enrique Gorriarán Merlo se sentó y dijo tranquilo, “hablemos de todo”. Tenía 61 años y el 22 de mayo, 18 días atrás, había recuperado la libertad luego de siete años de prisión, incluida una huelga de hambre de 162 días. “Hablemos de todo”, dijo. Y se le dibujó en la cara la misma sonrisa que debió haber tenido allá en San Nicolás por 1944, cuando con tres años, y apodado Gungo (la primera palabra que dijo), corría por la calle Mitre detrás de Mary, de seis y medio, la misma que tiempo después sería la jueza María Romilda Servini de Cubría. La misma sonrisa que la del pibe de ocho, que jugaba con los hermanitos de a la vuelta, de la calle Nación, Roberto y Carlos Quieto. La misma que debe haber tenido a los 57, cuando a fines de 1998 el actor y director Daniel Rito le representó el unipersonal Santucho en su celda de Villa Devoto.

Cebó mate, Gorriarán, el Pelado, y no esperó preguntas.

Contó las irregularidades de su detención en México a manos de agentes de la SIDE argentina el 28 de octubre de 1995. Dijo “25 años de clandestinidad”, y no sonrió. Contó, como le había contado a Ricardo Ragendorfer en un tremendo enero de 1999 (aquella vez adentro, esta vez afuera, aunque las rejas parecían seguir estando ahí), que César Arias, el operador de Carlos Menem, lo había tentado con recuperar la libertad a cambio de inculpar a Alfonsín en el copamiento de La Tablada. “No acepté, claro”, dijo. Y la frase sonó con la misma desfachatez con la que le había preguntado a Roby Santucho, el mediodía del 15 de agosto de 1972, en el que preparaban la fuga del penal de Rawson, “¿justo cordero nos tenían que dar hoy que tenemos que estar ligeros para correr?”.

Habló, Gorriarán, el Pelado, del contexto político-social de aquel 1989. Habló de los primeros años del regreso a la democracia y de la retirada de los militares del poder. Habló de las protestas y de los taconeos furiosos en los cuarteles y en los pasillos del Congreso. Habló de los levantamientos carapintadas que mostraban hasta qué punto los militares seguían siendo fuertes en las decisiones políticas del país. Habló de la oposición al gobierno de Alfonsín y de los acuerdos de determinados sectores para que, con el pretexto de paliar la crisis militar, planteaban un golpe para que asumiera el vice Víctor Martínez y se hiciera a un lado la figura del presidente radical tan irritable para los militares luego del juicio a las juntas.

“Carne podrida”, escuchó Gorriarán. Cebó y dijo, la vista fija en el mate, “nos enteramos de las rees del menemismo con el coronel Seineldín por un informe de un agente de la Guardia Nacional de Panamá que conocía de Nicaragua, cuando estuvimos en la guerra con Somoza”. Habló de varias fuentes que corroboraban ese informe. Y se calló.

Recordó, quizás, lo que había contado de la ejecución del dictador Anastasio Somoza en 1980: “No fue una venganza. Somoza era el jefe de la contrarrevolución en Nicaragua. Con el apoyo del general Alfredo Stroessner se había hecho fuerte en Paraguay. Sabíamos que vivía en Asunción. Y llegamos allí unos 40 días antes de la operación. Éramos tres, Hugo Irurzún, otro compañero y yo”. Pero se calló.

Sus ojos volvieron por un momento a mirar lo que miraba el capitán del ERP y el guerrillero en Nicaragua y el integrante del trío en Asunción. Cebó otro mate y recordó la entrevista que se había publicado en revista Veintitrés, realizada en la cárcel de Devoto, ya terminada la huelga de hambre, para un documento especial sobre un aniversario de la masacre de Trelew. Recordó que, en ese momento, había prometido la primera entrevista en libertad. Y aquí estaba, dijo, para hablar de todo. “Hombre de palabra”, dijo, y volvió a sonreír como cuando dijo –en aquella misma nota a Ragendorfer del verano del 99– que, mientras era uno de los hombres más buscados por los militares, se ponía un bigote grotesco y conveniente para ir a ver a River. Sonrió aún cuando sabía que ya no se trataba de Trelew. Y que La Tablada seguía siendo un interrogante.

Escuchó la posibilidad cierta de que la entrevista no se publicara. Sabía que el director de la revista quería que el reportaje saliera siempre y cuando hubiera, como contrapartida y en el mismo número, una entrevista con Seineldín, el otro liberado por el indulto de Duhalde. Era cierto que Gorriarán había estado dispuesto a reunirse con Seineldín, “a debatir sobre los hechos de La Tablada”. Era cierto que Seineldín se había negado sin brindar ningún tipo de precisiones sobre esa negativa. Pero al escuchar la casi certeza de que la entrevista no saliera, dijo “no importa, hablemos igual”.

Gorriarán Merlo, en libertad, dijo que era un hombre sin rencores. Y escuchó “pero con grandes secretos que no está dispuesto a revelar frente a un grabador”. ¿Pactos?, preguntó, serio. Y, casi de inmediato, se rió y volvió a cebar.

Había algo raro en las palabras y en los silencios. Gorriarán, el Pelado, había estado preso, había recurrido a la huelga de hambre y había sido comparado con responsables de crímenes de lesa humanidad. ¿Qué podían darle a cambio de un silencio? Miraba, Gorriarán, como demostrando que había pasado mucho tiempo desde los hechos de La Tablada como para sacar a relucir de dónde habían provenido los datos que confirmaban (desde la clase política, la clase militar y la clase periodística) estar ante la inminencia de un golpe de Estado.

La tarde del 9 de junio de 2003, Gorriarán Merlo habló con silencios y calló con todas las palabras posibles puestas en sus ojos. En esos ojos que corrieron por las calles de San Nicolás, que se abrieron asombrados ante una gambeta en la cancha de River, que miraron por la ventanilla del avión que lo alejaba de la pista de Trelew, que enfocaron a Somoza en los días de Asunción, que vieron la pinza de la SIDE en México. En esos ojos que se cerraban para afirmar la certeza de un golpe de Estado abortado por el copamiento del cuartel de La Tablada.

Esos ojos que ya no eran los de un tipo que sabe que es buscado y que busca, como los vio Eduardo Anguita unos años más tarde de aquella tarde, en la III Cumbre de los Pueblos de América realizada en noviembre de 2005 en Mar del Plata. Esa tarde de junio de 2003, Gorriarán Merlo, el Pelado, dijo algo desde la puerta de calle, antes de cerrar, los ojos aún brillantes, como cuando le decían Gungo: “Recién vamos a blanquear este punto cuando todos nosotros estemos en libertad”.

Su significado de la palabra “libertad” se apagó el 23 de septiembre de 2006 cuando murió de un paro cardíaco en el Hospital Argerich de Buenos Aires. Tenía 65 años, Gorriarán, el Pelado, Gungo. Y se llevó los silencios.

Domingo, 6 de octubre de 2013

|